Die Rückkehr zum lebendigen Gott – Religion und die geistige Krise der Gegenwart

Religion bedeutet im ursprünglichen Sinn die gewissenhafte Beachtung des Numinosen – jener geheimnisvollen, dynamischen Wirklichkeit, die den Menschen ergreift, ohne dass sie von seinem Willen abhängt.

1. Religion als Beziehung zum Numinosen

Das Heilige ist keine Erfindung, sondern eine Erfahrung, die den Menschen übersteigt und verwandelt. C. G. Jung beschreibt das Numinosum als eine wirkende Kraft, die den Menschen erfasst, erschüttert, aber auch heilt. Sie ist der Urgrund religiöser Erfahrung und die Quelle seelischer Ganzheit.

Der Mensch ist nicht der Schöpfer des Heiligen, sondern sein Träger. Wenn er diese Beziehung verliert, verliert er den inneren Halt – und die unbewussten Kräfte, die einst in Symbolen und Ritualen gebunden waren, brechen hervor.

2. Die Neurose als Zeichen des Vertrauensverlustes

Nach Jung ist die Neurose das sichtbare Symptom einer inneren Entfremdung. Der neurotische Mensch hat das Vertrauen zu sich selbst und zu der übergeordneten Ordnung verloren. Das Unbewusste reagiert darauf mit autonomen Komplexen, die sich gegen das Ich richten – wie innere Götter, die gestürzt, aber nicht vernichtet wurden.

Was nicht bewusst gemacht wird, kehrt als Schicksal wieder. (C. G. Jung)

Wo die religiöse Bindung fehlt, drängen diese Kräfte ins Bewusstsein – als Ängste, Zwangshandlungen oder kollektive Hysterie. Das, was früher durch Ritus und Dogma geordnet war, bricht heute ungebändigt hervor.

3. Die kollektive Regression der Gesellschaft

In der Masse sinkt der Mensch leicht unter sein individuelles moralisches und geistiges Niveau. Das kollektive Bewusstsein verliert Differenzierung; Emotionen und Projektionen übernehmen die Führung. Wo der Sinn verloren geht, wird der Mensch verführbar – nicht durch Wahrheit, sondern durch Lautstärke. So verwandelt sich Gesellschaft in Moraltheater, Politik in Ersatzreligion, und das Individuum verliert die Seele.

4. Die Schutzfunktion der Kirche

Über Jahrhunderte wirkte die Kirche als geistiges Gefäss. Ihre Dogmen, Rituale und Sakramente waren keine Überbleibsel aus alter Zeit, sondern psychische Ordnungsstrukturen, die das Unbewusste banden und heilten. Die Messe, die Beichte, der Ritus – sie bildeten eine Brücke zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Der Glaube war nicht Meinung, sondern Teilnahme am Mysterium.

Mit der Reformation begannen diese kollektiven Formen zu zerbrechen. Der Mensch stand plötzlich allein vor der inneren Erfahrung, ohne Symbol, ohne Mittler, ohne Schutz. Was als Befreiung erschien, war in Wahrheit eine Entblössung. Das Ergebnis war eine Religion des Gefühls – sentimental, subjektiv, moralisch, aber ohne Tiefe.

So entstand das, was Jung eine sentimentale Religion nannte: nicht mehr Begegnung mit dem Heiligen, sondern Projektion des eigenen Ichs in den Himmel.

5. Das Dogma als lebendige Form

Das Dogma ist kein starres Lehrgebäude, sondern die geformte Sprache des Unbewussten. Es übersetzt seelische Prozesse in Symbole: Sünde, Busse, Opfer und Erlösung. Das Dogma schützt den Menschen vor der Zersetzung durch Intellekt und Beliebigkeit. Wissenschaft beschreibt das Bewusstsein – das Dogma aber gestaltet die Tiefe der Seele.

Deshalb ist die Rückkehr zum Dogma keine Rückwärtsbewegung, sondern ein Vorwärtsschritt: eine bewusste Wiederaufnahme jener geistigen Werkzeuge, die den Menschen im inneren Chaos verankern.

Das Dogma drückt den lebendigen Prozess des Unbewussten aus – in der Form des Dramas von Sünde, Busse, Opfer und Erlösung. (C. G. Jung)

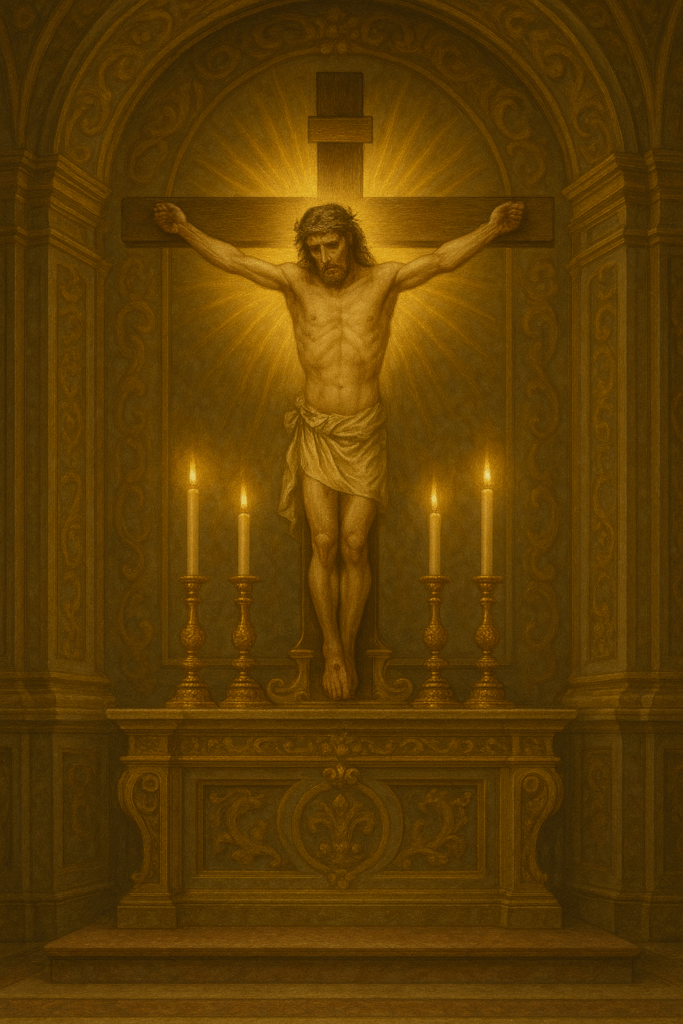

6. Christus als Symbol der Wandlung

Im Zentrum dieser geistigen Bewegung steht Christus. Er ist nicht nur eine historische Figur, sondern das ewige Symbol des sterbenden und sich wandelnden Gottes. In ihm stirbt die alte göttliche Macht – und ersteht in Liebe und Bewusstsein neu. Christus verkörpert die Vereinigung von Gott und Mensch, von Geist und Materie, von Schatten und Licht.

Die Rückkehr zu Gott ist darum kein nostalgischer Rückblick, sondern ein Vorwärtsschritt in das lebendige Werden Gottes im Menschen. Christus ist das Zeichen, dass das Göttliche nicht abgeschlossen ist, sondern in der Geschichte weiter wirkt – durch Wandlung, Opfer und Neubeginn.

Wer mich sieht, sieht den Vater.

– Johannes 14, 9

7. Das Weibliche und das Männliche – Heilung durch Gegenspannung

Das Weibliche steht für Beziehung, Hingabe und Seele; das Männliche für Ordnung, Urteil und Geist. Nur in der Spannung beider entsteht Ganzheit. Wo das Männliche verdrängt wird, wird das Weibliche schattenhaft: sentimental, grenzenlos, schwankend. Wo das Weibliche fehlt, wird das Männliche hart, dogmatisch und ohne Herz.

Unsere Zeit leidet unter der Spaltung dieser Prinzipien. Das eine hat das andere nicht mehr als Gegenüber, sondern als Gegner. Darum wird Religion entweder emotional und weich – oder technisch und leer. Nur die Wiedervereinigung der Gegensätze kann den seelischen Raum heilen, in dem der Mensch Gott begegnet.

8. Warum der Weg zu Gott kein Rückschritt ist

Die Rückkehr zu Gott ist kein nostalgisches Verweilen in alten Formen. Sie ist ein bewusstes Voranschreiten, ein Schritt in die Zukunft, weil Gott lebendig ist – wandelnd, sich offenbarend, in uns neu geboren. Christus ist das Zeichen dieses Prozesses: Er stirbt, um sich zu verwandeln; und er wandelt sich, um den Menschen zu erlösen.

In diesem Sinn ist die Religion eine fortwährende Schöpfung: Nicht Rückfall in Vergangenheit, sondern fortgesetzte Inkarnation. Das Heilige geschieht im Heute, in jeder Seele, die sich der Wandlung öffnet.

9. Der Verlust des Heiligen und die falschen Ersatzreligionen

Wo das Heilige verloren geht, sucht der Mensch Ersatz. Heute geschieht dies in Ideologien, Aktivismus und sogenannter moralischer Erweckung – was als „Wokeismus“ auftritt, ist psychologisch eine religionslose Religiosität: Mitgefühl ohne Wahrheit, Schuld ohne Erlösung, Opfer ohne Sinn. Das sind religiöse Formen ohne Gott. Sie wiederholen die Liturgie – aber ohne Gnade.

So ersetzt man Busse durch Empörung, Hingabe durch Kontrolle, und Liebe durch moralische Selbstinszenierung. Doch der Mensch wird nicht erlöst, indem er sich selbst moralisch perfektioniert, sondern indem er das Heilige wieder anerkennt – in sich, über sich, in allen Dingen.

10. Der Weg zur Heilung

Die Heilung beginnt im Einzelnen. Man kann das Kollektive nur verändern, wenn der Einzelne sich ändert. Jung schrieb:

Der Mensch, der sich selbst heilt, heilt die Welt in sich. (C.G. Jung)

Dazu braucht es Religion:

- Erkenntnis: Das Unbewusste ernst nehmen – nicht bekämpfen, sondern integrieren.

- Symbolische Praxis: Gebet, Ritus, Meditation – Formen, die das Innere ordnen.

- Gemeinschaft: Orte, an denen Wahrheit, Stille und Dienst gelebt werden.

- Opfer: Verzicht auf das eigene Ego zugunsten des lebendigen Sinns.

Die Rückkehr zu Gott ist somit der Weg in die Ganzheit – ein Weg des Bewusstwerdens, der Annahme und der Verwandlung.

11. Der lebendige Vater im Sohn

Wenn der Vater wieder aufersteht, dann im Sohn – nicht in Autorität, sondern in Wahrheit.

Christus ist die Brücke, durch die das Göttliche neu in die Welt tritt. Er offenbart den Vater als das ewige Licht, das sich in der Dunkelheit zeigt.

Wo dieser Geist erwacht, wird auch das Weibliche erlöst – weil es wieder im Sinn ruht. Und das Männliche wird geheilt – weil es wieder im Dienst steht.

So beginnt die wahre Erneuerung der Kultur: nicht durch Revolution, sondern durch Inkarnation. Denn Gott ist kein Relikt der Vergangenheit, sondern der immer werdende Ursprung, der sich in jeder Seele neu gebiert.

Das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen.

– Johannes 1, 5

12. Die entfesselten Mächte der Unterwelt

Es ist nicht schwer zu sehen, dass die Mächte der Unterwelt – man könnte auch sagen: der Hölle – heute wieder in Bewegung geraten sind. Kräfte, die früher in einem geistigen Gebäude – der Ordnung des Glaubens und der Kirche – gebändigt und dienstbar gemacht waren, suchen sich neue Wege.

Sie bauen keine Kathedralen mehr, sondern schaffen ein Staatsgefängnis ohne Seele, eine mechanische Weltordnung, die alles Lebendige in Funktion verwandelt.

Was einst in göttlichen Symbolen gezähmt war, wird nun durch Ideologien ersetzt. Die Vernunft glaubt, das Feuer der Unterwelt zu bändigen, ohne zu erkennen, dass sie längst von ihm ergriffen ist. So entsteht eine Welt, die äusserlich geordnet, innerlich aber leer ist – ein System ohne Gnade, ohne Geheimnis, ohne Transzendenz.

Der moderne Mensch hat die Mauern verloren, die ihn seit den Tagen Roms vor den Mächten des Unbewussten schützten.

– C. G. Jung

Das Feuer, das einst in der Opferflamme des Altars aufstieg, brennt nun als Glut in der Technik, in der Gier, in der Macht. Doch das Feuer selbst ist nicht böse, sondern die ewige Energie der Wandlung, die den Menschen zur Erkenntnis ruft.

Nur wenn er sie wieder in den geistigen Raum zurückführt – durch Ritus, Gebet und Bewusstsein – wird sie ihm zum Segen statt zum Gericht.

Das Feuer ist heilig. Doch wer es stiehlt, ohne Opfer, wird verbrannt.

13. Der Schatten, die Anima und der Zusammenbruch des Bewusstseins

Wenn der Protestantismus fortfährt, sich als Kirche zu desintegrieren, so bedeutet das eine psychische Entblössung. Der Mensch verliert die Symbole, Rituale und Bilder, die ihn vor der Wucht des Unbewussten schützten.

In der Psychiatrie weiss man: Ein Mensch, der von Angst beherrscht ist, ist gefährlicher als einer, der von Hass getrieben ist. Denn Angst ist formlos – das Chaos des Unbewussten, das kein Wort gefunden hat.

Die Anima, die weibliche Figur des Unbewussten, weist auf die Möglichkeit der Versöhnung zwischen Geist und Materie, Mann und Frau. Doch der Mann widersteht ihr,

denn sie bringt ihm all das entgegen, was er aus seinem Leben ausgeschlossen hat: Gefühl, Schwäche, Sehnsucht, Gnade.

Was verdrängt wird, kehrt wieder – als Schatten. Und der Schatten ist nicht das Böse, sondern das Unentwickelte, das Ungelebte. Erst wenn Bewusstsein und Schatten zusammenfinden, entsteht Heilung.

Man wird nicht erleuchtet, indem man sich Lichtfiguren vorstellt,

sondern indem man die Dunkelheit bewusst macht.

– C. G. Jung

14. Das Opfer und der Schatten

Sei barmherzig mit dir selbst, solange du noch auf dem Weg bist. Denn wer sich selbst nicht mit Milde begegnet, wird auch anderen kein Erbarmen schenken können.

Es ist ein vitales, aber gefährliches Problem der modernen Zivilisation, dass sie nicht mehr weiss, warum das Leben des Menschen im höheren Sinn ein Opfer sein sollte. Das Opfer ist nicht Zerstörung, sondern Wandlung – die Hingabe des Niederen an das Höhere, des Ichs an den Sinn, des Eigenwillens an das göttliche Ganze.

Ohne Opfer gibt es keine Heiligung. Denn wer nur sich selbst verwirklichen will, verliert das Heilige.

Im Schatten wohnt das, was wir nie gelebt haben: die unvollendete Liebe, das versäumte Gute, die unerkannte Begabung. Darum besteht das Opfer nicht darin, den Schatten zu töten, sondern ihn anzunehmen und zu läutern.

Nimm auf dich das Kreuz – nicht um zu leiden, sondern um zu werden.

Das ist die wahre Rückkehr zum lebendigen Gott: dass der Mensch sich selbst als Ganzes darbringt, nicht nur seine Tugenden, sondern auch seine Wunden.

15. Die Wandlung des Einzelnen

Insofern Kollektivitäten nichts anderes sind als Anhäufungen von Individuen, sind auch ihre Probleme Anhäufungen individueller Probleme. Jede gesellschaftliche Krise ist letztlich eine seelische Krise vieler Einzelner.

Der eine Teil identifiziert sich mit dem höheren Menschen in sich und kann nicht hinabsteigen. Der andere Teil identifiziert sich mit dem niederen Menschen in sich und will nur aufsteigen. So entsteht der Bruch, der sich im Kollektiven als Spaltung und Ideologie zeigt.

Solche Probleme werden nie gelöst durch Gesetzgebung oder Kunstgriffe. Sie können nur gelöst werden durch eine allgemeine Wandlung der inneren Haltung. Und diese Wandlung beginnt nicht durch Propaganda oder Massenversammlungen, sondern einzig durch die Veränderung des Einzelnen.

Nur wo ein Mensch beginnt, seine Neigungen, seine Werte und seine Sicht zu verwandeln, kann sich auch das Ganze ändern. Denn einzig die Summe solcher inneren Wandlungen

ist imstande, eine wahre kollektive Heilung herbeizuführen.

Man kann das Kollektiv nur ändern, indem man den Einzelnen erlöst.

– C. G. Jung

Das Reich Gottes wächst nicht durch Systeme, sondern durch Seelen, die sich selbst erkannt und Gott in sich gefunden haben.

Das Reich Gottes ist inwendig in euch.

– Lukas 17, 21

16. Der Schatten und die Selbstbesinnung

Der gebildete Mensch versucht den unteren Menschen in sich zu verdrängen, ohne sich klarzumachen, dass er diesen dadurch zwingt, aufrührerisch zu werden. Er verkennt, dass das Unbewusste nicht vernichtet, sondern nur verdrängt wird – und dass das Verdrängte zurückkehrt, stärker als zuvor.

Die Vereinigung von Gott und Mensch im Symbol des Kreuzes ist das Bild der Integration der Gegensätze. Religion ist in ihrem tiefsten Wesen die Beziehung des Menschen zu dem höchsten und stärksten Wert, sei er nun positiv oder negativ. Diese Beziehung ist zugleich freiwillig und unfreiwillig – denn sie kann nicht durch den Willen geschaffen, sondern nur durch Erfahrung ergriffen werden.

Warum haben die antiken Götter ihr Prestige verloren? Weil die olympischen Götter ihren Dienst getan hatten und ein neues Mysterium begann: Gott wurde Mensch.

Die Lösung des religiösen Konflikts liegt darin, dass der Mensch seinen Frieden mit Gott macht – indem er seinen eigenen Willen dem göttlichen Willen unterordnet.

Doch Vorsicht: Wer glaubt, den Schatten vollständig zu besitzen, wird von ihm verschlungen.

Darum ist der Weg der Selbstbesinnung auch ein Weg der Demut. Er führt in das Haus der inneren Sammlung, wo der Mensch erkennt, dass das Böse in der Welt auch in ihm selbst lebt.

Wenn er lernt, mit seinem Schatten zu leben, dann hat er etwas Wirkliches für die Welt getan.

Denn die Welt ändert sich nur dort, wo der Einzelne sein eigenes Dunkel erkennt.

Wie kann jemand klar sehen, wenn er nicht einmal jene Dunkelheit sieht,

die er unbewusst in alle seine Handlungen hineinträgt?

Darum ist die Selbstbesinnung kein Rückzug, sondern ein geistiger Dienst am Ganzen.

Denn in jedem, der seine Dunkelheit annimmt, gewinnt das Licht Gestalt.

17. Die Rückkehr der Götter in die Seele

Zuerst lebten die Götter in übermenschlicher Macht und Schönheit – auf den schneebedeckten Gipfeln der Berge, in den Dunkelheiten von Höhlen, Wäldern und Meeren.

Dann wuchsen sie zusammen zu einem Gott, und dieser Gott wurde Mensch.

Doch in unserer Zeit scheint selbst der Gottmensch von seinem Thron herabzusteigen und sich im alltäglichen Menschen aufzulösen. Darum ist sein Sitz leer. Aber der moderne Mensch leidet an einer Hybris des Bewusstseins, die sich der Krankhaftigkeit nähert.

Denn die Entwicklung des Bewusstseins verlangt die Zurückziehung aller Projektionen – und damit kann keine Götterlehre im alten Sinn einer ausserpsychischen Existenz mehr aufrechterhalten werden.

Wenn der historische Prozess der Weltentseelung, die Rücknahme der Projektionen,

so fortschreitet wie bisher, dann muss alles, was einst draussen göttlichen oder dämonischen Charakter trug, in die Seele des Menschen zurückkehren – in das Innere des unbekannten Menschen, von wo es einst seinen Ausgang nahm.

Zuerst war wohl der Materialismus unvermeidlich. Da man den Thron Gottes zwischen den Galaxien nicht fand, schloss man, dass Gott überhaupt nicht existiere. Der zweite Irrtum war der Psychologismus: Wenn Gott überhaupt etwas sei, dann müsse er eine Illusion sein – ein Produkt des Machtwillens oder verdrängter Sexualität.

So entstand, besonders in den Grossstädten, die Neurose des Atheismus – eine seelische Leere, die man mit Lärm, Technik und Ideologien zu füllen versucht. Doch wer Gott verliert, verliert nicht nur eine Vorstellung, sondern den inneren Mittelpunkt, der das Bewusstsein im Ganzen hält.

Der, dem Gott stirbt, wird der Inflation zum Opfer fallen.

– C. G. Jung

Denn wenn das Göttliche aus dem Inneren verschwindet, dann wird das Ich zum Götzen.

Es bläht sich auf – und erhebt sich in seiner lächerlichen Erbärmlichkeit zum Herrn des Universums.

Doch Gott wird nicht erzeugt – er wird gewählt. Unsere Wahl, unser höchster Wert, bestimmt, welcher Gott in uns herrscht. Nietzsche sagte: „Gott ist tot.“ Aber es wäre richtiger zu sagen: Er hat unser Bild abgelegt. Und wo werden wir ihn wiederfinden? Nicht in den Sternen, nicht in den Maschinen, sondern in der Seele, die wieder still wird, die den Schatten kennt

und den Vater ruft.

Das Interregnum, in dem wir leben, ist voller Gefahr. Denn wo der Gott abwesend ist,

erheben sich die Naturkräfte in neuen Masken – in den -ismen unserer Zeit:

Materialismus, Nationalismus, Nihilismus, bis hin zu moralischer und politischer Hybris.

All diese Kräfte sind göttlich entstellte Energien, die nach einem neuen Gefäss verlangen.

Nur wenn der Mensch erkennt, dass das Göttliche nicht ausserhalb, sondern in ihm selbst wiedergeboren werden muss, wird die Zeit der Anarchie enden. Die Rückkehr der Götter in die Seele ist nicht das Ende des Glaubens, sondern sein Neubeginn.

Das, was einst aussen war, wird innen; und das, was innen war, wird offenbar.

18. Das Christusleben als Archetyp der Wandlung

Das Christusleben wird von der Kirche einerseits als historisches, andererseits als ewig bestehendes Mysterium verstanden – was besonders in der Lehre vom Messopfer deutlich hervortritt.

Das Leben Christi ist darin keine Ausnahme, sondern die höchste Verwirklichung eines archetypischen Geschehens, das in vielen grossen Gestalten der Geschichte

mehr oder weniger deutlich sichtbar wurde: das heldische Leben mit seinen charakteristischen Prüfungen, Abstiegen und Wiedergeburten.

Aber auch der alltägliche Mensch lebt – meist unbewusst – nach denselben archetypischen Formen. Was sich im Christusleben ereignet, geschieht immer und überall, in jedem einzelnen Menschen, der innerlich den Weg der Wandlung geht.

Im christlichen Archetypus ist, mit anderen Worten, alles Leben dieser Art vorgebildet und ein für alle Male ausgedrückt. Darum ist auch die Frage des Gottestodes und der Erneuerung Gottes im Menschen im Christusmysterium bereits vollendet enthalten.

Christus ist der Typus des sterbenden und sich wandelnden Gottes. Er ist das lebendige Symbol der ewigen Bewegung zwischen Tod und Auferstehung, zwischen Gott und Mensch, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Opfer und Erneuerung.

Ich wende mich an jene, für die das Licht erloschen, das Mysterium versunken und Gott tot scheint.

Für die meisten gibt es kein Zurück – und man weiss auch nicht, ob der Rückweg überhaupt der bessere wäre. Denn jede Rückkehr muss durch das Dunkel gehen, in dem die Seele sich selbst begegnet.

Es ist ein schwieriges Unterfangen, die Brücke wieder aufzubauen, welche die Anschauung des Dogmas mit der unmittelbaren Erfahrung des psychologischen Archetypen verbindet.

Doch die Erforschung der natürlichen Symbole des Unbewussten gibt uns das hierzu nötige Baumaterial. Denn diese Symbole sind die Sprache, in der das Göttliche in der Seele spricht.

So wird der Mensch, indem er die alten Bilder neu versteht, selbst zu einem Ort der Inkarnation. Er erlebt im eigenen Inneren das, was einst in Christus geschah:

das Sterben des alten Gottes und die Geburt des neuen, lebendigen Geistes.

Siehe, ich mache alles neu.

– Offenbarung 21, 5

19. Der Gottestod und die Wiederkehr des Wertes

Der Gottestod oder das Verschwinden Gottes ist keineswegs nur ein christliches Symbol. Er bezeichnet das Erlebnis, dass der höchste, lebenspendende und sinngebende Wert verloren gegangen ist.

Dieser Vorgang ist kein einmaliges, sondern ein sich häufig wiederholendes Geschehen – ein Archetypus, der sich in der Geschichte und im Inneren des Menschen immer neu vollzieht.

Darum ist er im christlichen Mysterium an zentraler Stelle ausgedrückt. Der Tod oder Verlust des Göttlichen muss sich immer wieder wiederholen: Christus stirbt immer, wie er auch immer wiedergeboren wird.

In unserer Zeit erleben wir erneut eine solche Periode des Gottestodes – eine Epoche des Verschwindens Gottes. Der Mythos erzählt, dass er nicht mehr gefunden werde an dem Ort, wo sein Leib niedergelegt wurde.

Der Leib entspricht der äusseren, sichtbaren Form des Göttlichen – der bisherigen, aber vorübergehenden Fassung des höchsten Wertes. Der Mythos sagt weiter, dass dieser Wert in wunderbarer Weise gewandelt wieder entsteht. Es erscheint als Wunder, weil ein verlorener Wert jeweils unwiederbringlich verloren scheint. Dass er dennoch wiederkehrt, ist das Mysterium der Auferstehung des Sinnes.

Die drei Todestage und die Höllenfahrt Christi beschreiben symbolisch das Versinken

des verlorenen Wertes ins Unbewusste. Dort, in der Dunkelheit, wird der alte Wert geprüft, verwandelt und geläutert. Er siegt über die Mächte der Finsternis und stellt eine neue Ordnung her.

Von dort steigt er wieder auf – von der Hölle bis zum Himmel, das heisst: vom tiefsten Unbewussten bis zur höchsten Bewusstseinsklarheit. Doch nur wenige sehen den Auferstandenen. Das bedeutet: Es ist schwer, den gewandelten Wert wiederzufinden und zu erkennen. Denn er erscheint in neuer Gestalt, nicht mehr als alter Glaube, sondern als neue Erfahrung des Heiligen in der Tiefe der Seele.

So ist der Gottestod nicht das Ende, sondern der verborgene Beginn der Erneuerung. Denn jedes Verschwinden Gottes ist die Vorbereitung seiner Wiederkehr im Menschen.

Denn wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt,

bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viele Früchte.

– Johannes 12, 24

Mit diesem Kapitel vollendet sich der Kreis. Das Werk beginnt mit der Entfremdung vom Numinosen und endet mit der Wiedergeburt des Göttlichen in der Seele. Was verloren scheint, steigt neu empor.

Das ist die wahre Rückkehr zum lebendigen Gott: nicht Rückzug in die Vergangenheit, sondern Heimkehr ins Herz der Schöpfung, wo Gott und Mensch, Schatten und Licht, Tod und Auferstehung eins werden.

20. Der Erlöser aus der Tiefe

Der Erlöser kommt nicht vom Himmel herab, sondern aus der Tiefe der Erde – das heisst: aus dem, was unter dem Bewussten liegt. Die göttliche Wiedergeburt entspringt nicht dem Geist allein, sondern dem Abstieg in das Unbewusste, wo das Verdrängte, das Vergessene, das Dunkle der Seele wohnt.

Die schützenden Mauern des Glaubens und der Ordnung haben den Zweck, einen Ausbruch oder ein Auseinanderfallen der Persönlichkeit zu verhindern. Sie bewahren das Ganze, indem sie das Innere vor der Auflösung schützen.

Das Kreuz bezeichnet in diesem Sinn die ausschliessliche Konzentration auf das Zentrum,

auf das Selbst. Dieser Zustand ist alles andere als egozentrisch – er bedeutet vielmehr das Gegenteil: eine höchst notwendige Selbstbeschränkung, um Inflation und Dissoziation zu vermeiden.

Die Umschrankung, die das Kreuz symbolisiert, hat auch die Bedeutung eines Tempelbezirks,

eines heiligen Raumes, in dem das Göttliche sich offenbart. Dieser Raum ist nicht äusserlich,

sondern inwendig: das Herz des Menschen, das sich dem Mysterium öffnet.

Religiöse Erfahrung ist absolut. Man kann nicht darüber disputieren, nicht sie beweisen oder widerlegen. Man kann nur sagen, dass man sie nicht gehabt habe.

Es ist gleichgültig, was die Welt über religiöse Erfahrung denkt – denn der, der sie erlebt,

besitzt den grossen Schatz einer Sache, die ihm zur Quelle von Leben, Sinn und Schönheit wird, und die der Welt und der Menschheit einen neuen Glanz verleiht.

Das geistige Abenteuer unserer Zeit ist die Auslieferung des menschlichen Bewusstseins an das Unbestimmte und Unbestimmbare. Und doch scheint es, als ob auch im Grenzenlosen

jene seelischen Gesetze walteten, die kein Mensch erdacht, deren Kenntnis ihm aber

durch Gnosis zuteil wurde – in der Symbolik des christlichen Dogmas, an dem nur unvorsichtige Toren rütteln, nicht aber Liebhaber der Seele.

Das Reich Gottes ist inwendig in euch.

– Lukas 17, 21

Epilog

Damit ist das Werk vollendet. Es endet dort, wo es begann – in der Begegnung mit dem Numinosen, das nicht aussen, sondern innen wohnt.

Die Rückkehr zum lebendigen Gott ist kein Aufstieg in den Himmel, sondern ein Abstieg in die Tiefe, wo das Göttliche sich selbst verwandelt und im Menschen neu geboren wird.

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. – Psalm 130, 1